原标题:即墨300年历史泥饭罩成工艺品,年销1.2万个

泥饭罩在农村地区是一种家家户户比较常见的炊具,主要用来盛放馒头等食物,在加热过程中能够更好保持食物的口感和新鲜度。在即墨段泊岚镇埠东村,泥饭罩有300余年制作历史,今年55岁的村民乔树品仍在坚守传承这项技艺,每年制作1.2万余个泥饭罩,深受消费者喜爱。如今,他除了不断改进制作工艺,在泥饭罩上雕刻花纹制成美丽的工艺品,而且还丰富产品种类,用黄黏土制作花瓶、花盆等产品,让这门老手艺焕发生机。

1000个泥饭罩刚出窑就被收走

5月22日早晨6点,在即墨段泊岚镇埠东村唯一一座烧制泥饭罩的窑口附近,几名商贩开着货车早已等候在路边。乔树品和其他几名村民正在将刚刚烧制好的泥饭罩从窑洞里仔细搬运出窑口,经过清点后直接装车运走。“这一次就烧了1000多个泥饭罩,刚出窑就被商贩收走了。”乔树品说,烧窑就是将晾干的泥饭罩放入800度高温的窑口里持续加热大约24小时,火灭后还需要放在窑口里用余温蒸烤24小时才能出窑,以保证泥饭罩形状规则和硬度。

即墨市段泊岚镇埠东村有300余年的泥饭罩制作历史,在上世纪60年代最鼎盛时期有50多家村民烧制泥饭罩。“最初烧制的陶器除了泥饭罩还有烟囱、灰瓦等。”乔树品今年82岁的父亲乔锡清说,他从十几岁就跟着父亲学习制作泥饭罩,最初村民烧制好的泥饭罩后,就用手推车或者马车拉到附近集市上销售,最远甚至都能运到青岛市区,成为家家户户做饭必需品,埠东村也因盛产泥饭罩而名噪一时。但是到了上世纪80年代,随着人们生活水平提高以及铝制、不锈钢等材质泥饭罩逐渐兴起,泥饭罩从辉煌开始走向没落,埠东村烧窑的村民日益减少开始纷纷转行,目前全村只剩下他们一家还在坚守这门手艺。

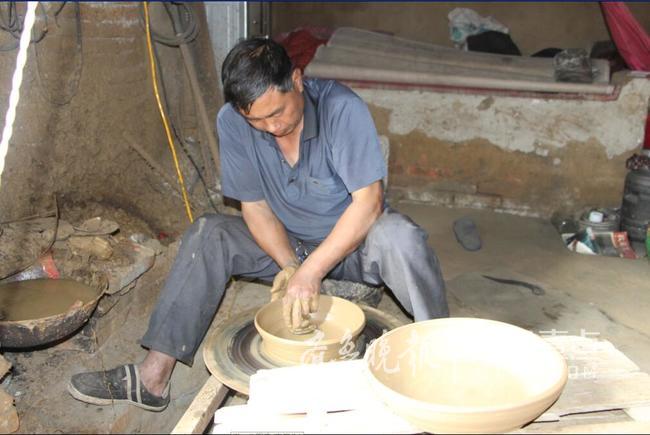

制作一个泥饭罩需要10多道工序

今年55岁的乔树品从20岁就跟着父亲学习制作泥饭罩,至今已经有30多年了。22日,在乔树品家中的一间简陋砖房里,乔树品正在拉坯机上制作泥饭罩,随着拉坯机的不断转动,只见一块黄泥在乔树品的手中不停旋转动作娴熟,不一会儿,一个精美的陶坯就做出来了。“现在技术熟练了,一般两分钟就能制作一个陶坯。”乔树品说,制作一个泥饭罩需要好多道工序,一般需要经过取土、浸泡、搅拌、和泥、拉坯、晾晒、钻孔、修边、晾晒、烧制等10多道工序才能完成。

“看似简单,其实每道工序都需要技巧。”乔树品说,制作泥饭罩需要黄黏土,取回土后,需要用水浸泡24小时,保证泥土完全被浸润软硬度合适。另外,在晾晒陶坯时一般需要阴干,否则在阳光下暴晒时间过长容易产生裂纹,并且晾晒时间要掌握好,不能太长或者太短,凝固不能太硬也不能太软。最后烧制时,火候温度要控制在800度左右,温度过高容易变形,温度太低则会导致泥饭罩硬度达不到易碎裂。

记者看到,烧制好的泥饭罩通体黝黑锃亮,上面布满了一个个蜂窝状的小孔,主要是为了加热馒头等食物时透气。乔树品介绍,泥饭罩用黄土烧制,吸水性强,加热食物可吸收水蒸气保持食物口感。

改进老手艺,泥饭罩成为工艺品

为了让泥饭罩这门老手艺焕发生机,乔树品在不断改进制作工艺。“你看,这个泥饭罩底盘刻上花纹修饰图案,可以当成一种工艺品。”乔树品说,一个普通泥饭罩市场销售价在20元左右,但是用手工刻画上纹饰后,不但价格升高,而且还具有一定的收藏价值。另外,他还丰富陶制产品种类,制作花瓶、花盆等适合家中装饰的产品,对产品进行包装以满足不同客户的需求。

“我们公司打算购买一批泥饭罩作为礼品送给客户,也能宣传即墨特有的烧窑文化。”正在现场采购泥饭罩的一位即墨客户说,随着人们生活水平和健康意识的提高,越来越多的人认识到了泥饭罩的好处,泥饭罩不再单单只是一种生活用品,而且还成为即墨烧窑文化技艺传承的载体。“现在泥饭罩又逐渐受到市民的喜欢,一年能制作差不多12000个泥饭罩。”乔树品制作泥饭罩一般是按照即墨以及周边客户的订单生产,基本没有库存,一年下来能有差不多6万元的收入。

为了传承发扬这门技艺,乔树品还将手艺教给了他的儿子。即墨段泊岚镇目前也正在将泥饭罩制作工艺申报即墨市级非物质文化遗产。

齐鲁晚报•齐鲁壹点记者 宋祖锋

[编辑:帛幼]- 相关阅读 更多 >>

-

- 即墨一季度过亿新开工项目22个 投资超130亿 2017/05/19

- 即墨精绘新旧动能转换施工图 形成十大关键产业 2017/05/17

- 跑即墨“偷腥”日照渔船被逮 探访查处全过程 2017/05/17

- 即墨移风店:造青岛首家蔬菜花卉种子产业园 2017/05/15

- 即墨玫瑰节13日开幕 万人畅游玫瑰花海 2017/05/14

大家爱看